¡Fuego en la Megamáquina!

- Alain de Benoist

- 5 oct 2025

- 18 Min. de lectura

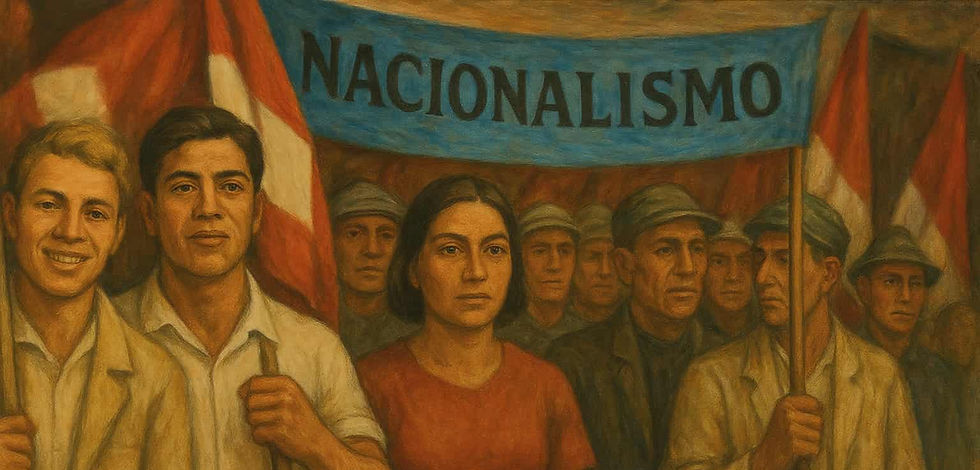

Alain de Benoist examina cómo la sociedad contemporánea está experimentando una profunda «pérdida del mundo» a través de la eliminación sistemática de la diversidad, la ambigüedad y las distinciones significativas. Basándose en cuatro libros recientes, sostiene que bajo crisis visibles como la inmigración y la decadencia cultural se esconde un problema más profundo: el dominio de las fuerzas económicas y la aceleración tecnológica que reducen todo a elementos uniformes, cuantificables e intercambiables. El ensayo traza cómo está «ideología de la uniformidad» se manifiesta a través de la desaparición de la ambigüedad, el impulso compulsivo hacia la movilidad y la aceptación contemporánea del exceso que, en última instancia, conduce al nihilismo y al olvido del ser humano auténtico.

Del politeísmo de valores a la uniformidad global

Detrás de las crisis visibles de nuestra época —la inmigración, el colapso educativo, la decadencia moral, la tiranía de lo igual— se esconde un mal más profundo: la disolución programada de todas las formas, todos los límites, todas las distinciones. Cuatro ensayos recientes nos permiten sondear los mecanismos profundos. En Hacia el mundo univoco Thomas Bauer diagnostica la desaparición de la ambigüedad. Jacques Dewitte, en La textura de las cosas, desmantela la ideología de la indiferenciación. Christophe Mincke y Bertrand Montulet, con La sociedad sin respiro, exploran la ideología de la movilidad. Por último, Alain Coulombel, en su Breve tratado sobre el exceso, describe la arrogancia contemporánea como el principio fundacional de un mundo sin fronteras ni brújula. Cuatro ángulos que arriesgan la misma conclusión: la pérdida del mundo.

La inmigración, el colapso educativo, la criminalidad, el wokeismo, el pensamiento único, por muy condenables y perjudiciales que sean (y lo son), no son más que epifenómenos cuya causa profunda hay que buscar en una estructura social impregnada hasta sus formas más elementales por una ideología dominante que conlleva el nihilismo y el caos. Por eso, aunque estos fenómenos no existieran o desaparecieran mañana, la sociedad actual seguiría siendo una sociedad profundamente dañina, por no decir enemiga.

Varios libros recientes que destacan ciertas características importantes de la sociedad actual invitan al lector a examinar en profundidad tres de ellas: la pérdida de diversidad y la tendencia a la indiferenciación, la aceleración de la movilidad y la omnipresencia del exceso.

En un ensayo que tuvo un gran éxito tras su publicación en Alemania, Thomas Bauer, profesor de la Universidad de Münster, ofrece una nueva perspectiva sobre la primera de estas tendencias, la más visible y sin duda también la más conocida, a saber, la reducción de la diversidad, tanto de las especies silvestres, domésticas o agrícolas como de los pueblos, los modos de vida, las lenguas, las culturas y las costumbres arraigadas, que son tantos fundamentos esenciales de la vida.

La ideología de lo mismo

A nivel material esta uniformización se observa nada más viajar y mirar a nuestro alrededor: por todas partes se multiplican los «no lugares», lugares funcionales similares (autopistas, centros comerciales, grandes cadenas hoteleras, aeropuertos, supermercados, etc.), que no crean «ni identidad singular, ni relación, sino soledad y similitud» (1). Son los nuevos páramos. A esto se suma una uniformización de los imaginarios dentro de las naciones y las áreas civilizatorias: en Francia, aparte del clima, la gastronomía y el folclore que consumen los turistas, las regiones han perdido casi por completo su personalidad. De un extremo al otro del mundo, vemos las mismas películas, escuchamos las mismas canciones, manipulamos las mismas pantallas, pertenecemos a las mismas «redes sociales», bebemos de las mismas fuentes de información. Las lenguas se empobrecen y los acentos desaparecen.

La pérdida de diversidad forma parte de un proceso de homogeneización que no deja de acelerarse. Engendra una uniformización del mundo y una masificación de los comportamientos que van de la mano de la mercantilización de la vida social. Hay una uniformización de los conceptos por un lado y una homogeneización progresiva de la realidad por otro, sin que sea posible decir cuál es el motor de la otra. Pero no hay que equivocarse: si, de un extremo al otro del mundo occidental, los objetos, los espacios vitales e incluso las formas de ver el mundo se parecen cada vez más entre sí, si ya no se distinguen por su identidad, destino o finalidad, es porque quienes los configuran tienen la convicción de que los propios seres humanos se parecen más entre sí de lo que difieren, de modo que, en última instancia, son iguales en todas partes, lo que los hace intercambiables. La ideología dominante es, ante todo, la ideología de lo Igual.

El fenómeno no es nuevo, y muchos observadores lo han señalado, generalmente para lamentarlo. Pensemos en Paul Valéry, quien escribió en 1925: «La intercambiabilidad, la interdependencia, la uniformidad de las costumbres, los modales e incluso los sueños están ganando terreno en la raza humana. Los mismos sexos parecen ya no estar destinados a distinguirse entre sí, salvo por sus características anatómicas» (¡Valéry aún no podía imaginar la destitución del sexo en favor del «género»!). Stefan Zweig, al mismo tiempo, denunciaba de manera similar la «monotonía del mundo»: «Las costumbres propias de cada pueblo desaparecen, los trajes se uniformizan, las costumbres adquieren un carácter cada vez más internacional. Los países parecen, por así decirlo, no distinguirse ya unos de otros, los hombres se afanan y viven según un único modelo, mientras que las ciudades parecen todas idénticas [...] Inconscientemente, se crea un alma única, un alma de masas, impulsada por el creciente deseo de uniformidad» (2).

La univocidad del mundo

La originalidad de Thomas Bauer radica en insistir en un punto fundamental que a menudo se pasa por alto: la alergia a la ambigüedad que se impone gradualmente a nuestro alrededor. Sería un error considerar esto como un detalle. Además, no es casualidad que Zygmunt Bauman viera en la ambigüedad «la única fuerza capaz de contener y neutralizar el potencial destructivo y genocida de la modernidad» (3). Por lo tanto, es un bloqueo que hay que romper.

Para calificar la pérdida de ambigüedad, Bauer utiliza la palabra «univocidad» (Vereindeutigung). El devenir univoco implica un rechazo y una intolerancia cada vez más acentuada hacia todo lo que es ambiguo, plural, inclasificable, contradictorio o simplemente matizado: la ambivalencia de los sentimientos, la ambigüedad de los juegos amorosos, la razón sensible y la armonía conflictiva, el humor, el segundo grado, la belleza resplandeciente, el politeísmo de los valores, la polisemia del pensamiento simbólico, la variedad del ser.

Las palabras deben ser a partir de ahora unidireccionales, a costa de un estrechamiento del abanico de significados en un mundo maniqueo que, incluso cuando reivindica el arcoíris, ya no tolera más que el blanco y el negro, un mundo para el que todo lo que escapa a las clasificaciones prefabricadas, todos los enfoques transversales, todas las contradicciones alegremente asumidas de la existencia, todo lo que en una palabra es consustancial con la naturaleza, el lenguaje y la vida humana, es denunciado como «confusionismo»: «no está claro», por lo tanto es sospechoso (¿y quién juega este juego?). Lema: ¡Quien no está conmigo está contra mí! La absurda exigencia de «transparencia» va en la misma dirección: hay que perseguir lo opaco incluso bajo las sábanas. A esto se suma, por último, la sospecha generalizada de la que hace gran uso una policía moral, sabiendo bien que hoy en día la acusación equivale a condena (se es condenado desde el momento en que se es acusado, según el principio de que cuando el río suena, agua lleva).

Reducidos a la univocidad de su único valor comercial, el arte, la religión, la ciencia y la política pierden su valor intrínseco. Esto se observa en todos los ámbitos (4). Desde Descartes, la verdad se confunde cada vez más con la univocidad, el certum con el verum, el poder con la reducción de la incertidumbre en favor de la certeza geométrica, numérica, matemática, económica y tecnocientífica. «Todo lo que no parece unívoco», escribe Bauer, «todo lo que está cargado de ambigüedad [...] todo lo que no se puede cuantificar, se devalúa. Pero como esto induce poca cohesión social, otra instancia toma el poder. Es el mercado, dotado de la capacidad mágica de atribuir un valor exacto a un número cada vez mayor de cosas».

La sociedad moderna es, en efecto, hostil a cualquier actividad humana que no sea productiva, que en última instancia no sea económica y no pueda ser objeto de un cálculo cuantificado. La toma de decisiones por parte de las máquinas también es necesariamente unívoca: la nueva versión del eslogan liberal «no hay alternativa» (Margaret Thatcher). «Solo los hombres demasiado ingenuos», dijo Nietzsche, «pueden creer que la naturaleza humana puede transformarse en naturaleza puramente lógica».

Hacia un egocentrismo uniformizado

Tengamos en cuenta que la identidad en sí misma no es unívoca. Abogar por una identidad unívoca, creer que la identidad implica unicidad, concebirla como una esencia unidimensional, es hacer una concesión mortal a los defensores de lo Único.

Jacques Dewitte, colaborador de la Revue du MAUSS, también aborda el problema de la indiferenciación, pero desde un ángulo más filosófico. A la indiferenciación de un mundo sin consistencia, contrapone la «textura de las cosas», basándose notablemente en Aristóteles, Hannah Arendt y Adolf Portmann, pero también en la obra del arquitecto Léon Krier.

«Mi hipótesis —escribe— es que hubo algo así como una decisión original, una primera elección ontológica de Occidente, tanto grecolatina como judeocristiana, sobre la forma de ver el ser en general; una decisión a favor de las formas diferenciadas frente a la representación de un real supuestamente constituido en última instancia por un sustrato elemental único, del que las formas diferenciadas no serían más que simples estados, apariencias puras e inconsistentes».

En otras palabras, hubo una elección cultural y sociohistórica a favor de la verdadera diversidad, visible, cambiante, plural, del mundo fenoménico, en oposición a la uniformidad entrópica que reduce (y, en última instancia, destruye) las diferencias. Es esta elección la que ha sido cuestionada, primero por el nominalismo, luego por el individualismo-universalismo religioso o secular que constituye la base de la ideología dominante.

La tentación de lo indiferenciado, explica Dewitte, es una forma de atracción hacia la entropía, es decir, hacia la muerte. Lo que Husserl denominó «mundo de la vida» no está compuesto por elementos abstractos, aprehensibles por la racionalidad analítica, sino por cosas concretas (naturales o artificiales): las cosas no son objetos puros, sino la «sustancia del mundo» (Christian Norberg-Schulz). Las vemos y las reconocemos como reconocemos un rostro. Las formas reconocibles de las cosas son aquello por lo que el mundo viene a nuestro encuentro. Lo dado original es doblemente dado: en la medida en que está ahí y en la medida en que es un don. Esto basta para rechazar todo dualismo metafísico, ya sea positivista o, por el contrario, platónico, que postulan una separación radical entre lo inteligible y lo sensible, basándose en que las esencias pertenecen a un «mundo trasero».

Jacques Dewitte subraya que, en el mundo de lo indiferenciado, las cosas se reducen a sus funciones (5) y muestra cómo el auge de la indiferenciación y la grisura de la uniformidad se ven favorecidos por «la lógica del individualismo radical que conduce al conformismo de masas, donde cada uno se cree diferente cuando, en realidad, todos se parecen entre sí». Esto es lo que ya decía Milan Kundera cuando hablaba de «egocentrismo uniformizado» (6). La indiferenciación implica en realidad una desrealización de la percepción del mundo, una «pérdida del mundo» que afecta a todos.

Hibridación y «bougismo» (7)

La apología de todas las hibridaciones («mixingismo») va en la dirección de la indiferenciación: a fuerza de mezclar colores, solo queda uno: el gris. Lo mismo ocurre con la «lucha contra todas las discriminaciones», que conduce a la abolición y fluidificación de todas las distinciones, empezando por la distinción entre sexos, que Shulamith Firestone proclamaba orgullosamente como «el objetivo final del neofeminismo».

La apología de los mestizos y de los transexuales pretende demostrar que no existe nada estable en la naturaleza («no hay nada preciso en la naturaleza», ya que «todo está en perpetuo cambio», como ya escribió Diderot en El sueño de d'Alembert). «El mundo se hibrida, los objetos se hibridan, las identidades o culturas se hibridan, las disciplinas se hibridan. La hibridación bien podría convertirse en la norma dominante», escribe Dewitte. La identidad misma se vuelve experimental, reversible y provisional. La hibridación anuncia lo intercambiable. Todo estaba ya en el famoso cuadro de Magritte que representa una pipa: «Ceci n’est pas une pipe».

La lucha a favor o en contra de las diferencias es tan antigua como la oposición entre el sofista Antifón, que privilegiaba lo elemental sobre la forma, y Aristóteles, que privilegiaba la forma. Es el contraste entre imagen y concepto, concreto y abstracto, duradero y efímero, intensidad y extensión, arraigo y nomadismo, entre el algún lugar y el cualquier lugar, entre el anclaje y el universalismo, pero también entre quienes aceptan el mundo tal como es y quienes quieren «corregirlo» según una idea de cómo debería ser.

Christophe Mincke y Bertrand Montulet abordan otro problema, el de la movilidad. Se trata de otro hecho bien conocido: la modernidad ha ido de la mano de una movilidad sin precedentes. Pero no basta con recordar que fue en la época moderna cuando se inventaron el coche, el avión, el barco de vapor y el cohete, que ahora nos esforzamos por batir constantemente récords de velocidad, que la rapidez cada vez mayor de la información ha dado lugar al «tiempo cero» (la misma información se difunde en todo el mundo al mismo tiempo), que el turismo de masas es un fenómeno moderno, que los viajes han adquirido una importancia esencial en la vida de nuestros contemporáneos, que ya contamos con 700 000 «trabajadores móviles» en Francia, etc. Lo importante es señalar que la movilidad lo debe todo a la exigencia de moverse. Esta exigencia de movilidad ya está contenida en el principio liberal que exige la libre circulación de personas, mercancías y capitales («laissez faire, laissez passer»), lo que equivale a postular que las fronteras deben considerarse inexistentes, en lo que es inseparable de una ideología progresista que ve en el «bougisme» (Pierre-André Taguieff) una excelente forma de deslegitimar el arraigo, el enraizamiento y, más en general, todo lo que es del orden de lo sedentario, lo local o lo permanente.

Aceleración

Lo que el libro pone bien de manifiesto es la «aparición de un ideal movilizador basado en la valorización de la movilidad por sí misma». La idea fundamental es que, en el mundo actual, la movilidad se ha convertido en un fin en sí misma. Hay que moverse, hay que agitarse, porque el movimiento es vida, porque permite acceder a la felicidad de estar en todas partes y en ninguna a la vez, y sobre todo porque disuade de ser de algún lugar. La movilidad «ya no es algo que permite alcanzar un objetivo. Se ha convertido en un bien en sí mismo» (8). Es una obligación que se impone a todos.

La movilidad es la negación del axioma según el cual los hombres solo se mueven si deben hacerlo, siendo su estado natural una cierta fijeza. «En el contexto actual de la metafísica nómada, ya no es legítimo reivindicar la inmovilidad. ¿Se puede imaginar hoy en día a un trabajador que reivindique su apego a un único empleador? ¿A una esposa que afirme su fidelidad eterna a su cónyuge?». Las referencias se vuelven erráticas y cambiantes, los compromisos se desvanecen.

La velocidad, en esta perspectiva, se convierte en sinónimo de poder, progreso, resultados, récords. Nos «movemos» cada vez más rápido, porque la velocidad acentúa la movilidad. La movilidad pone al hombre en órbita, siendo el modelo la máquina que nunca se detiene. «Cuando el tempo se acelera [...] cuando, bajo el efecto de las economías de mercado, todo parece moverse a la vez y muy rápidamente, nada se parece ya a nada, sin embargo, ¡oh paradoja!, todo se parece a todo», ya había señalado Philippe Ariès (9). Este papel de la velocidad y la aceleración en la historia de la modernidad ha sido bien estudiado por Paul Virilio y Hartmut Rosa (10). La movilidad acelera los cambios que la ideología del progreso, basada en el desprecio por el pasado —lo que representa una mutilación de la memoria colectiva, pero también hace insignificantes las conmemoraciones «memoriales»—, considera positivos por la única razón de que dan lugar a lo nuevo (la innovación también se valoriza en sí misma).

Desafiliación y desarraigo

La movilidad, por lo tanto, está lejos de reducirse a la libertad de movimiento. Su mayor consecuencia es la convulsión de nuestra relación con el espacio y el tiempo. Hemos pasado de modos de vida dotados de su propio ritmo a modos de vida «mixtos», marcados por la rapidez de las sucesiones de movimientos y su multiplicación a través de la comunicación a larga distancia. Se trata del advenimiento de la forma fluida, en oposición a la forma límite, que triunfa en la sociedad «líquida» (o «marítima») de las pantallas y las redes (11).

El cambio en nuestras representaciones del espacio-tiempo no solo afecta a la forma en que se percibe la realidad dentro de las formas sociales, sino que también implica una modificación de las prescripciones sociales, es decir, de las construcciones normativas que guían la acción y el pensamiento. La movilidad, en otras palabras, no es solo un movimiento, sino también una construcción social, una normatividad que se refiere a una concepción particular del mundo, que opone el discurso movilitario al discurso de anclaje (el rizoma contra la raíz) y que pretende establecer nuevas relaciones de autoridad, vigilancia y control.

Paul Virilio ya había señalado que el «tiempo cero» disminuye «tres atributos de lo divino: la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez». Nuestra relación con la política, la ciudadanía y el territorio se ve transformada por este aplastamiento. «La compresión del tiempo», escribe Serge Latouche, «es un efecto fundamental de la destrucción del mundo concreto causada por el productivismo de la sociedad del crecimiento». La obsesión por la «urgencia» convierte al tiempo en el obstáculo definitivo que hay que superar. Ganar tiempo es ganar dinero (el tiempo es dinero).

La movilidad total ha sustituido así a la movilización total (Totalmobilmachung) de la que hablaba Jünger. La actividad, incesante y agotadora, estresante y deprimente, ya no es algo que se emprende por deber o para alcanzar un telos particular, para realizarse o realizarse a uno mismo, sino que se convierte en una nueva naturaleza. A partir de ahora celebrada como tal, representa la forma en que el hombre debe, para sobrevivir, ponerse en ritmo con un «mundo que se mueve». Hay que adaptarse al mercado laboral, lo que implica mudarse, incluso expatriarse (se huye de una situación por otra).

El potencial de movilidad forma ahora parte del capital. Nuestra relación social depende del mantenimiento de nuestro rendimiento y no de ocupar un puesto. La precariedad se generaliza, la «trayectoria profesional» sustituye a la carrera, al igual que el «empleo» sustituye al oficio. El bougismo obliga a embarcarse en la loca carrera de la megamáquina, provocando el parecido de quienes están en perpetuo movimiento. La desvinculación o el desarraigo se convierten en una obligación, los hombres están literalmente desorientados.

Al igual que tiende a la supresión de las fronteras, el ideal movilizador tiende a la negación de los límites, tanto espaciales como temporales. Cada límite es, en efecto, «considerado como una restricción inaceptable para las entidades que se enfrentan a él», con la consecuencia de la aparición de una nueva restricción: moverse siempre más, lo que paradójicamente da lugar a un nuevo estado estacionario, como los hámsteres que giran sin cesar en su jaula sin moverse del sitio. «El hombre, parte integrante de este contexto, ya no tiene que distinguirse de él, sino asumir su pertenencia a un real ilimitado».

Los dioses contra los titanes

Alain Coulombel aborda el problema del exceso en un «breve tratado» que se presenta como un diccionario, con entradas como «acumulación», «extractivismo», «megalópolis», «robótica», «vigilancia total», etc. Su postulado es que el exceso «no es simplemente del registro del exceso, sino que proviene tanto de la transgresión como, más radicalmente aún, del rechazo de todos los límites, un rechazo que para Hannah Arendt define lo propio de la acción humana».

Los antiguos temían el exceso, los modernos lo idolatran. «Así como en todas las artes el hombre inteligente se somete a la justa medida, también el hombre bueno debe someterse al orden legítimo del universo», leemos en Epicteto. El rechazo de la «justa medida» es la definición misma de la hybris. Un problema muy antiguo, como lo atestigua, mucho antes del advenimiento del mundo megalómano del poder ilimitado, el gigantismo y el «siempre más», la oposición entre el mundo de los dioses (que es también el mundo de los hombres) y el mundo de los titanes (los gigantes en las mitologías germánicas). En la Gigantomaquia, los titanes están del lado del elemento bruto, de lo informe, del desorden, de la naturaleza desatada, mientras que los dioses están del lado de la forma y la armonía. «Si siempre llevamos dentro de nosotros una parte de barbarie, decía Jean-François Mattéi, es porque nuestra razón aún conserva una parte de lo titánico» (12).

El hombre de la Antigüedad privilegia la perfección finita, el hombre occidental tiene la «comezón del infinito» (Nietzsche). Spengler tenía razón al decir que la cultura antigua y la cultura occidental, fáustica, son en muchos aspectos culturas diferentes e incluso opuestas. Es un error creer que una constituye la «secuela» natural de la otra. La cultura antigua está del lado de los dioses, la cultura occidental del lado de los titanes.

Al hacer realidad dos grandes fantasías modernas, la de la autogeneración, del hombre hecho a sí mismo que se construye a partir de la nada, y la de un mundo sin cuerpo, es decir, de un hombre desencarnado, la tecnología moderna proviene claramente del exceso, al tiempo que corresponde a la etapa suprema de la reificación, es decir, de la transformación del hombre en objeto. Thomas Bauer observa que «ciertos utópicos ya sueñan con un transhumanismo o posthumanismo en el que los hombres-máquina podrán finalmente llevar una vida totalmente libre de ambigüedad [...] Cuando las máquinas decidan la verdad, podremos finalmente vivir libres de ambigüedad». Pero también ve en ello una «negación de la historia» y es sin duda en este último punto en el que conviene insistir.

La historia, en efecto, es por definición el dominio de lo imprevisto. La gran característica de la máquina es, por el contrario, que es previsible. El hombre-máquina se vuelve previsible en la medida en que se convierte en máquina, se transforma en máquina. El ciborg, el hombre «aumentado» por prótesis y chips electrónicos, se ve entonces despojado de lo que constituye su grandeza específica: su historicidad (13). La gran sustitución del hombre por la máquina no es, por lo tanto, solo la promoción de un «mundo sin cualidades», sino también y sobre todo la llegada de un ser privado de todo acceso al Ereignis, a la capacidad de «hacer que suceda en uno mismo, en la propiedad de uno mismo» (Heidegger).

El nihilismo como olvido del ser

La tecnología es sin duda inherente a la condición humana, porque el hombre es un «ser de carencia» cuyas herramientas son los verdaderos órganos. Pero la tecnología moderna es algo muy distinto de la technè de los antiguos. Heidegger recordó repetidamente que la esencia de lo tecnológico no es de naturaleza técnica, sino metafísica. Por eso, aunque a menudo criticaba la tecnología moderna, también afirmaba que es abriéndose a la esencia de la tecnología como se puede vislumbrar su «atractivo liberador».

La época actual representa un punto de inflexión cuyo único precedente es la revolución neolítica. Frente a los primeros agricultores, los cazadores-recolectores habían sabido mantener su preeminencia creando una estructura funcional jerarquizada en la que la agricultura correspondía a la «tercera función». ¿Cuál podría ser hoy el equivalente de tal transformación?

La pérdida de diversidad, el papel de la movilidad, el exceso: inmediatamente, todo esto remite al sistema capitalista. Impulsado tanto por la pulsión de muerte (14) como por la lógica autofágica del capital (15), el capitalismo reina hoy en un mundo transformado en «un universo de medios que no sirven más que a su propia reproducción y a su propio crecimiento» (Zygmunt Bauman).

El gran factor de homogeneización es la primacía de la economía y el desencadenamiento planetario de la axiomática del interés. El capitalismo, por naturaleza, aspira al mercado mundial y exige la abrasión de todo lo que pueda obstaculizar la lógica del beneficio. Flexibilidad, innovación, competencia, adaptación, tantas palabras que justifican la movilidad, que satisface perfectamente las exigencias de un capitalismo ya totalmente desterritorializado. La alienación es la característica fundamental del modo de producción capitalista. Estar alienado es, en sentido estricto, ser ajeno (extraño) a uno mismo, lo que básicamente es una forma de locura: la sociedad se convierte en un manicomio para los alienados.

Por ahora, vivimos en la época del «oscurecimiento del mundo, la huida de los dioses, la destrucción de la Tierra, la gregarización del hombre, la sospecha odiosa hacia todo lo que es creativo y libre» (16). Vivimos en la hora de la disolución de las grandes narrativas, de la disolución de los proyectos colectivos, de la disolución de toda forma de nosotros (Wirheit). El nihilismo reside siempre en el olvido del Ser: «Permanecer en el olvido del Ser y limitarse a tener que ver con los seres, eso es el nihilismo». Para salir de él, habría que cambiar el superyó. Sustituir el superyó que aliena por un superyó que incita a superarse. De lo contrario, seguiremos dando vueltas como ratas en un laberinto. Sin encontrar la salida.

Este ensayo fue publicado originalmente en Éléments n.º 215, agosto-septiembre de 2025.

Notas:

1. Marc Augé, Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity, Seuil, París 1992.

2. Stefan Zweig, The Uniformization of the World, Allia, París 2021. Véase también Olivier Roy, El aplanamiento del mundo. La crisis de la cultura y el imperio de las normas, Seuil, París, 2022.

3. Zygmunt Bauman, Modernidad y ambivalencia, Polity Press, Cambridge, 1991.

4. Un ejemplo: a la música serial, de la que dice que la ambigüedad está «totalmente ausente», Thomas Bauer opone el famoso «acorde de Tristán» (Fa, Si, Re sostenido, Sol sostenido), que atraviesa todo el drama musical Tristán e Isolda de Wagner, «caso típico de una ambigüedad de extrema complejidad: plurivocidad superabundante, sin ser sin embargo infinita ni destructiva del significado, racionalmente analizable sin conducir nunca a un resultado unívoco» (p. 74).

5. En su debate sobre las religiones seculares, sabemos que Hannah Arendt reprochó a Jules Monnerot que afirmara que las cosas se definen sobre todo por su función, idea que le llevó a considerar que un sustituto, un sucedáneo, no se distinguía fundamentalmente de una obra original si podía cumplir la misma función. A lo que Hannah Arendt respondió que cuando utilizaba el tacón de su zapato como martillo, esto no transformaba dicho zapato en un martillo. En realidad, la definición procede, por el contrario, de la distinción, que a su vez surge de un cuestionamiento sobre lo que es. Las cosas se definen por su contenido sustancial, no por su función.

6. Milan Kundera, Los testamentos traicionados, Gallimard, París 1993, p. 275.

7. Nota del traductor: «Bougisme» es un término acuñado por el pensador francés Pierre-André Taguieff. No tiene una traducción equivalente al español. En francés, el verbo bouger significa literalmente «mover». Bougisme es un término que describe un progresismo degradado que acompaña efectivamente al liberalismo: el culto al cambio por el cambio. Tienen que moverse porque el mundo se mueve a su alrededor.

8. Véase también Timothy Cresswell, On the Move. Mobility in the Modern Western World, Routledge, Nueva York, 2006.

9. Philippe Ariès, Essays of Memory, 1943-1983, Seuil, París 1993, p. 57.

10. Paul Virilio, Speed and Politics. Essay in Dromology, Galilée, París 1977; Hartmut Rosa, Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of Late Modernity, La Découverte, París 2012.

11. Cf. Zygmunt Bauman, Presente líquido, Seuil, París 2007. Cf. también Bertrand Montulet, Mobilities. The Spatio-temporal Stakes of the Social, L'Harmattan, París 1998.

12. Jean-François Mattéi, El sentido del exceso, Sulliver, París 2009. Véase también Olivier Rey, Una cuestión de tamaño, Stock, París 2014.

13. Véase Denis Collin, Convertirse en máquinas, Max Milo, París 2025.

14. Byung-chul Han, El tanatocapitalismo, PUF, París 2021.

15. Anselm Jappe, La sociedad autofágica, La Découverte, París 2017.

16. Martin Heidegger, Introducción a la metafísica (1952), Gallimard, París 1967, p. 42.