¿Derecha antipatriótica? Explicando una contradicción aparente

- Carlos Fernando Rodríguez

- 26 nov 2025

- 8 Min. de lectura

Carlos Fernando Rodríguez

Magíster en Estudios Políticos

Licenciado en Ciencias Sociales

Analista político y de relaciones internacionales

El aumento de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos ha alcanzado en los últimos meses dimensiones sin precedentes en la historia contemporánea de una relación bilateral que ha sido tradicionalmente “estrecha”. Tan pronto como Donald Trump regresó a la Casa Blanca, las relaciones diplomáticas entre ambos países han experimentado una espiral de deterioro. Esta tensión ha estado determinada por los profundos antagonismos ideológicos y por la colisión de agendas exteriores. En efecto, Trump 2.0 está intentando recuperar el liderazgo internacional de Estados Unidos en un contexto global de alta tensión geopolítica -sobre todo con los países que conforman el bloque BRICS- y nueva distribución del poder. En ese marco, plantea recuperar el control unilateral de lo que considera su “área natural de influencia” en América Latina y el Caribe. Por su parte, Gustavo Petro ha acelerado una política exterior más asertiva, autonomista y contestataria frente al orden internacional y la hegemonía occidental estadounidense-israelí, aunque con el riesgo de incurrir en actitudes claramente imprudentes.

Naturalmente, este escenario de tensión bilateral ha incrementado la polarización en la política nacional y se ha insertado como uno de los debates centrales en la carrera por el congreso y la presidencia que ya se prepara. Es en este contexto que llaman la atención las actitudes y discursos de ciertos sectores políticos partidistas y no-partidistas, por lo que a sus formas aparentemente contradictorias -y problemáticas- concierne. Nos referimos a aquellos sectores de la derecha colombiana que se alinean de manera irrestricta -casi fanática y servil- con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, apelando al mismo tiempo a una postura “patriótica”. Lo problemático de la cuestión no es el llamado de estos sectores a la prudencia y a preservar las relaciones bilaterales, a utilizar los debidos canales diplomáticos. Sino, por confundir la oposición anti-petrista con la subordinación, e incluso, la connivencia con el hegemonismo estadounidense y sus amenazas a la soberanía nacional.

Llamados como los de Vicky Dávila de “Trump haz lo tuyo” o de Francisco Santos de “Presidente Trump, Salve a Colombia”, o las constantes exhortaciones de Álvaro Uribe e Iván Duque a fortalecer la cooperación en materia de seguridad con EE.UU, Reino Unido e Israel, son apenas algunos ejemplos del “cipayismo” que profesan sectores enteros de la política colombiana. Cipayismo que se extiende por toda la derecha sociológica latinoamericana y que encuentra sus ecos en políticos filo-estadounidenses como Javier Milei, Maria Corina Machado o Daniel Noboa.

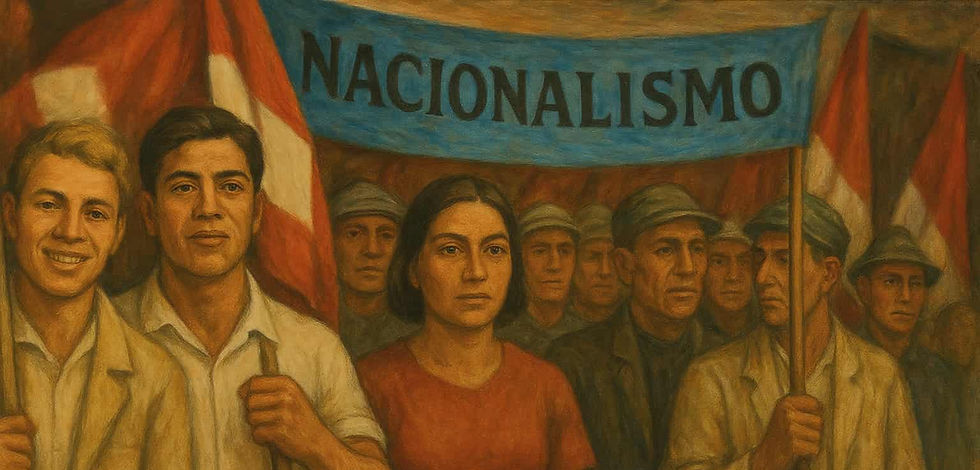

El regreso de la política del “Gran Garrote” y de la “Doctrina Monroe” en la forma de presión militar, institucional y diplomática en Latinoamérica y el Caribe no parece indignar, sino más bien emocionar a dichos sectores ¿Acaso los intereses de la patria no deben estar por encima de los partidos? ¿No son la autonomía, seguridad y soberanía nacionales principios insoslayables de toda postura patriótica e incluso nacionalista? ¿No es la patria la que se debe defender frente a toda agresión extranjera? y en todo caso, cuando se trata de una “amenaza interna” ¿No es más congruente apelar a los connacionales y a los cauces institucionales de la república para dirimir el conflicto político? ¿Por qué ésta derecha proclama y aplaude sin vergüenza distintas modalidades de intervención estadounidense en Latinoamérica y en Colombia? ¿No era la derecha históricamente el bastión del patriotismo frente a las corrientes internacionalistas? Lo más preocupante es que este alineamiento no es simplemente coyuntural sino profundamente ideológico y estructural.

Proponemos al lector comprender estos discursos y actitudes, presentes en ciertos sectores de las derechas colombianas y latinoamericanas, desde dos ámbitos de análisis: (1) el sociológico, sobre todo ligado al campo de la economía internacional y la política exterior, y (2) el ideológico, como la evolución de los idearios derechistas, particularmente en el contexto de posguerra fría.

En la dimensión sociológica, estas actitudes, agrupadas en los motivos de “ la derecha vendepatria”, “cipaya/vasalla” o “derechona”, son expresión de una pertenencia de clase socioeconómica: las élites empresariales (burguesía, oligarquía), articuladas al sistema internacional capitalista y a las estructuras financieras dominantes, cuyo eje geopolítico se identifica con el occidente noratlántico (Norteamérica y Europa Occidental). En tanto que dichas élites han dominado los espacios de decisión política, han moldeado la orientación internacional de sus respectivos Estados, en función de sus propios intereses. Para el caso colombiano, según argumenta el internacionalista argentino Luis Dallanegra, la política exterior -y por extensión el comercio internacional- ha estado determinada por una lógica de “inserción racional dependiente” respecto de Estados Unidos. Tal alineamiento se ha expresado con el famoso latinismo del “Respice Polum” (mirar hacia el norte), que desde Marco Fidel Suárez (1918-1821) ha enfatizado la “relación estratégica” con esa potencia.

Otras doctrinas como el “Respice Similia” (mirar hacia los semejantes) y el “Respice Omnia” (mirar a todas las direcciones) han tenido cierta importancia en la orientación internacional del país. No obstante, han sido la excepción a la regla de un respice polum hegemónico en los últimos cien años. Para Dallanegra, la relación bilateral ha sido profundamente asimétrica y con diferentes agendas: “para Estados Unidos su conexión con Colombia está definida por sus intereses basados en la seguridad y lo económico-comercial-financiero; para Colombia, está centrada en la viabilidad de la agenda interna, vinculada a la élite dominante”.

Desde esta perspectiva, la relación entre ambos países no sólo ha estado mediada por un pragmatismo comercial (Estados Unidos como principal socio), o incluso migratorio -la fuerte diáspora colombiana asentada en EE.UU-, sino por su calidad de garante del dominio interno de la élite doméstica, e inclusive, de su supervivencia en cuanto clase hegemónica. La internacionalista estadounidense Arlene Tickner ha acuñado el concepto de “intervención por invitación” para explicar esta conducta, materialmente expresada en el “Plan Colombia”, desarrollado durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). Plan que implicó altos niveles de injerencia estadounidense en el ámbito de seguridad colombiano. En este orden de ideas, las élites colombianas, para la defensa de su hegemonía doméstica, han debido recurrir, no sólo al monopolio de la fuerza del Estado, sino también, a maquinarias paramilitares, y cuando esto no ha sido suficiente, al auxilio norteamericano.

En el ámbito ideológico, la explicación de la aparente contradicción entre un discurso patriótico y unas conductas contrarias al interés nacional, debe ser comprendida en el marco de la transformación de las ideologías políticas en la era de la globalización de posguerra fría. El fin de la bipolaridad geopolítica y de la confrontación entre capitalismo y el “socialismo realmente existente”, supuso una difuminación de las líneas divisorias entre derechas e izquierdas. La desaparición de la Unión Soviética supuso un duro golpe para gran parte de las izquierdas que tenían a esta potencia como su referente global, operativo geopolíticamente. Sin embargo, trastornó también los parámetros partidistas de las derechas en el plano de la política parlamentaria. Los años noventa representaron así el advenimiento de lo que Gustavo Bueno ha denominado como “democracias homologadas”. La democracia liberal se ha convertido en el parámetro que establece las normas de juego de la competencia partidista, vaciando paulatinamente los contenidos -al menos los más radicales- de la oposición izquierda-derecha, y dentro de estos, el nacionalismo.

De esta manera, los partidos políticos contemporáneos se remiten a ser maquinarias electorales y de transacciones político-económicas, que ofrecen programas, ya no tanto apegados a una doctrina de partido, como a una estrategia de marketing político, cuyos contenidos son elaborados ad-hoc según sean las tendencias del momento. En Colombia, este vaciamiento ideológico, tanto en las derechas como en las izquierdas, se extiende desde la época del Frente Nacional (1958-1974) y, principalmente, desde la legalización del multipartidismo, con la Constitución Política de 1991. En este contexto, las ideologías de derechas conviven confusamente. En el cálculo aritmético de las coaliciones parlamentarias, las derechas tradicionalistas (metafísico-teológicas) convergen con derechas de carácter liberal-economicista (tecnocrático) y con todo una miríada de partidos de centro y centro-derecha (pragmáticos/camaleónicos) del más variopinto raigambre. La particularidad del contexto colombiano y que lo diferencia de otros en cuanto a la continuidad en el poder de las fuerzas políticas de derechas, es el conflicto armado interno. La guerra ha posibilitado que las tensiones ideológicas propias de la Guerra Fría se hayan prolongado, y en ello, la pervivencia de discursos ultraconservadores (cristiano-evangélicas) y/o radicalmente anticomunistas.

De hecho, en los últimos años, vienen resurgiendo unas “nuevas derechas” que han capturado, principalmente, la atención del electorado jóven y que ya están conquistando posiciones de poder en diversos países. Arraigadas fuertemente en los contextos anglosajón e iberoamericano, tales nuevas derechas han ganado popularidad, posicionándose en contra de los discursos “progresistas” (LGTBQ+, feminismo, ecologistas, minorías étnicas, justicia social), y defendiendo ideas como la “libertad de empresa”, la “familia tradicional”, la religión y el “anticomunismo”. Esgrimen una ideología “libertaria” que no es estrictamente coherente, de allí su uso del sintagma de “liberal-conservador”. Contradicción que se corresponde con sus actitudes de patriotismo-anti-soberanía, toda vez que el verdadero peso ideológico recae sobre el liberalismo económico, que es por antonomasia “globalista”. So pena de las contradicciones, lo importante es que es un discurso de raigambre anglosajona-estadounidense -precisamente es allí donde ha sido diseñado-, por lo que no es gratuito su alineamiento -casi adoración- con Estados Unidos, Reino Unido e Israel, en tanto que vanguardia de una cruzada “neo-occidentalista”. Como máximo epígono de esta ideario, Donald Trump ha conquistado la presidencia en dos ocasiones, movilizando un programa nacionalista cristiano (evangélico-sionista), anti-inmigración, proteccionista y supremacista. Discurso que las élites políticas latinoamericanas -de forma harto esnobista- pretenden emular y en el que confusamente se quieren acoplar.

Teniendo todo esto en cuenta ¿En dónde radica entonces la contradicción en la que incurren diversos sectores derechistas pretendidamente patrióticos cuando defienden el injerencismo norteamericano? La respuesta debe ser hallada en las transformaciones de la economía política global y en la geopolítica de posguerra fría. Esto es, en la globalización neoliberal y en la hegemonía norteamericana a la que va aparejada. En la medida en que el “capitalismo nacional” dejó de ser doméstico y pasó a ser transnacional, las élites colombianas se hicieron más globalizadas -y globalistas- y, sobre todo, más filo-estadounidenses. La integración comercial, la diáspora colombiana y la asistencia/injerencia militar, han fortalecido el compromiso histórico de las élites empresariales y políticas con la unipolaridad -en decadencia- estadounidense. A nivel geopolítico, este alineamiento se ha expresado en la resistencia de los sucesivos gobiernos colombianos al acercamiento con países como Rusia, Venezuela, Cuba o China. De hecho, Colombia ha sido de los últimos países latinos en interesarse en la Ruta de la Seda china (Belt and Road Initiative). Para el ideario derechista colombiano todos estos Estados están relacionados con el comunismo, y por ende, con la insurgencia.

En este orden de ideas, las élites corporativas, sociales, políticas, “intelectuales” y mediáticas de Colombia, están incorporadas profundamente a las estructuras de dominación hemisférica estadounidense, en las cuales el Estado mismo está diseñado para reproducir las condiciones de dependencia estructural. Tales élites desarraigadas adoptan el estilo de vida, visión del mundo e ideología norteamericana. En su sensibilidad ideológica, esto implica la aceptación del excepcionalismo/supremacismo estadounidense y de la creencia en la metafísica del “fin de la historia”: esto es, de Estados Unidos como gendarme mundial y “faro de la civilización”, mediante el cual Colombia debe ser pastorilmente guiada. Claramente, el consumo de estas formas de poder blando (Soft power) legitíma para “nuestras élites” la narrativa de la defensa hemisférica de Estados Unidos, sobre todo, frente a unas instituciones nacionales y regionales que consideran corruptas, inferiores e ineficaces para combatir fenómenos como el narcotráfico y la insurgencia; pero también, para mantener al margen a los movimientos políticos de izquierda, populistas o a otras potencias extra-hemisféricas. De hecho, esto explicaría el surgimiento de una nueva “Marea Azul” o derechista en Latinoamérica, geopolíticamente alineada con Estados Unidos.

De esta manera, el compromiso de determinadas derechas y de las élites a que responden, en tanto que clases “norteamericanizadas” y que tienen una fuerte capacidad de lobby en las esferas del poder estadounidense -y viceversa-, esgrimen un patriotismo que se mantiene por inercia, las más de las veces utilizado de manera ingenua y en muchas otras malintencionada, pero que se contradice lógicamente con los imperativos políticos del Estado nacional y de su soberanía. Patriotismo de banderín -es decir, vacío- que se utiliza, más bien, para apelar a los fondos emotivos y a los intereses electorales -cuando no a intenciones más perversas-, pero que oculta un profundo desprecio apenas enmascarado contra “su propia patria” y un miedo no menos intenso a las “hordas populares” o “asiáticas” que puedan poner en riesgo la continuidad de su hegemonía.