Análisis crítico al capítulo “Regionalismo y centralismo” del libro 7 ensayos sobre la realidad peruana de José Carlos Mariátegui

- Alfonso Pazos

- 9 ene 2025

- 23 Min. de lectura

Actualizado: 6 jun 2025

Introducción

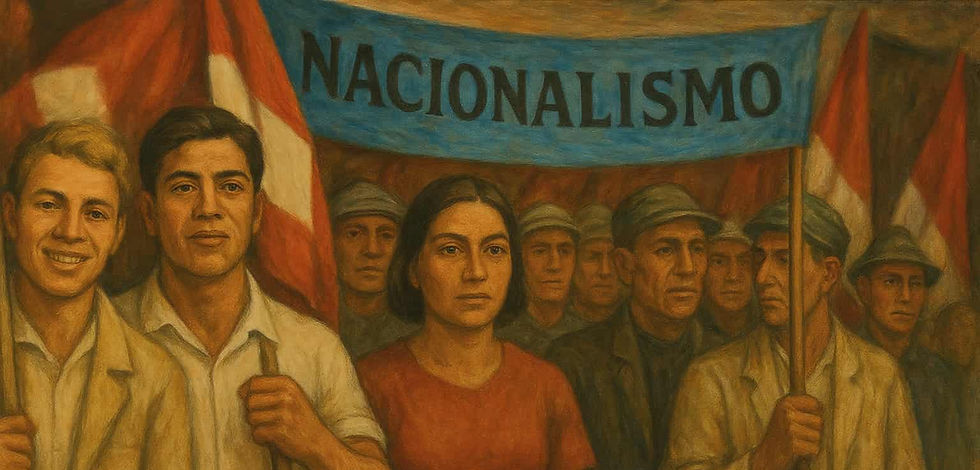

A inicios del siglo XX, bajo los estándares de la modernidad, el Perú continuaba teniendo una sociedad jerarquizada y vertical, cuyas estructuras evocaban las prácticas anacrónicas que la República no había podido someter. Así pues, el indígena—que había sido sometido a la expropiación del usufructo de su trabajo y despojado de su propia autonomía desde la conquista por medio de una tributación exclusiva que declinó en 1854—continuaba siendo víctima del dominio y abuso de las autoridades. En particular, estos, quienes estaban más notablemente (aunque no de manera precisa) en el sur del Perú, vivían subyugados por los hombres más fuertes de su región (los gamonales). El presente trabajo es un análisis crítico sobre el capítulo “Regionalismo y centralismo” del libro Siete ensayos sobre la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Iniciamos presentando un resumen del texto del autor, para finalizar con una crítica que hace hincapié en las imprecisiones históricas de Mariátegui, y en sus ideas en torno a la modernización; además, incluimos una reflexión de lo que el autor se refiere con descentralización, un análisis de la región económica del sur (que complementamos con las ideas del autor) y un estudio del gamonal y su poder. Finalmente, exponemos qué lecciones rescatamos para el presente en aras de un visión panorámica y actualizada.

1. Resumen del capítulo

Tal como Marx se preocupa de la infraestructura en tanto furtiva y desapercibida dentro de cada modo de producción según el materialismo histórico, así también partiremos de la principal preocupación de José Carlos Mariátegui. Según el marxista indoamericano, las cuestiones más importantes del Perú eran el problema del indio y la cuestión agraria. Por consiguiente, cualquier cavilación sobre la sociedad, política, economía o, en fin, el Estado, debía tener a estos pilares como prioridad. Los peruanos contemporáneos al escritor, según comenta, hacían suya una ideología, cuyo meollo era la atención del problema sobre el que Mariátegui hace énfasis: la redención del indio. Por tanto, la masa, como resultado de sus preocupaciones sociales y económicas, tomaba una conciencia propia. Este problema, sostiene, ya no sería algo secundario, como lo fueron en las discusiones del siglo XIX entre liberales y conservadores, quienes habían dominado al país.

Por lo anterior, la descentralización no era ajena a esas nuevas disquisiciones. Sin embargo, Mariátegui advierte que su eventual ejecución tenía que ser deliberada, dado que, en caso de que ocurra sin otra intención más que su mera aplicación de transferir poder a las regiones, se les otorgaría más autonomía a los gamonales. Estos, quienes se mostraban opuestos a la redención del indio, arruinarían cualquier propósito de redimirlo, ya que sucumbirían frente a los gamonales como autoridad. En otras palabras, la descentralización per se no era ningún remedio. Si no se atendiera a su problema, se reforzaría al gamonal. De hecho, el movimiento federalista en el Perú, el cual había surgido a fines del siglo XIX, era, en realidad, una manifestación de las pretensiones gamonalistas. Este tipo de manifestación no sería otra cosa que el viejo regionalismo.

Aquella descentralización en mención, que Mariátegui llama descentralización centralista, no obstante, no era un programa sólido con una dirección visible. Según Mariátegui, esta formulación descentralista atacaba a la concentración de poder en la capital solo en el campo de la especulación, pero no estaba realmente dispuesto a hacer una transformación que altere los privilegios del centro. Es más, seguía los criterios de este último. Por otro lado, los gamonales, quienes serían receptores del poder, si algo en común compartían, era aumentar su poder dentro de la esfera feudal en la que pululaban. Este pasaría, entonces, a respaldarse en el gobierno central para hacer realidad sus ambiciones; por ello, estaría dispuesto a ser aliado y agente del centro en los departamentos y localidades. En ese sentido, ambos (gamonales y centro) se suscribirían a un acuerdo tácito.

La aplicación de la descentralización centralista, al igual que su famélica formulación, demostró ser endeble en la praxis. En otras palabras, resultó ser infructuosa. Así, lo corroboran las reformas descentralistas de 1873, 1886 y 1919, que, en tanto artificiales por seguir criterios del centro, estuvieron destinadas al fracaso; esto ocurrió ya sea por los errores en su formulación, la incompetencia de las autoridades locales, por la crisis de la guerra del salitre o porque, en fin, se abandonaba el avance de la descentralización.

A diferencia del viejo regionalismo y de la antigua fórmula descentralista (descentralismo centralista), Mariátegui presenta al nuevo regionalismo como aquel que está en función a la reivindicación del indio. La meta sería la de suprimir aquellas prácticas del imperio español que aún perduraban: el feudalismo. Para lograrlo, Mariátegui contempla la relación dialéctica entre la redención del indio y la preservación de la posición de los gamonales. Los hombres nuevos defendían la primera causa; y lo hombres viejos, la segunda. Así pues, se concibe al nuevo regionalismo sobre los hombros de estos nuevos hombres, en contraste de lo que propugnaban los viejos. Esta lucha es de convicciones, y no hay que confundirla con una alegoría a la lucha entre la capital y las regiones. Además, el nuevo regionalismo se debe entender como aquel que rechaza al centralismo. En virtud de que este último es aliado del gamonalismo, como se ha mencionado previamente, debe ser suprimido. Cualquier otra aspiración regionalista que no considere la redención del indio es, pues, ajena al nuevo regionalismo y, por tanto, debe ser condenada según Mariátegui.

Por otro lado, Mariátegui define a la región como a una unidad que existe por tradición histórica y económica; siendo esta una entidad presente incluso antes que el nacimiento de la nación. El departamento, por el contrario, se presenta como un concepto opuesto, en tanto se presenta como una división que tiene fines políticos y administrativos, y cuyo origen está asociado a la necesidad del centralismo por gobernar. Por lo tanto, las regiones, en tanto formación orgánica, no deben demarcarse como la división del departamento, en tanto formación artificial.

Para el Perú, en el texto se identifican tres regiones: costa, sierra y selva (la cual es reconocida como “montaña”). Cada una, tendría características sui generis siguiendo los dos criterios propuestos por el autor. El primero de ellos es el evidente contraste geográfico. El segundo es aquel que surge por la coexistencia de distintas tradiciones y razas, las cuales devinieron en dos identidades fuertemente arraigadas sobre su tierra: la costa, que se identifica como mestizo-española; y la sierra, como indígena. Para sustentar el segundo criterio, Mariátegui afirma que el español no pudo penetrar en el espíritu de la sierra indígena. Precisamente, estas dos identidades (la hispana y la aborigen) se plasmarían manifiestamente en el mapa peruano: el sur sería predominantemente serrano e indígena, mientras el centro-norte sería costeño e hispano. En ese sentido, Trujillo, Chiclayo y Piura son regiones españolas, que se sienten cercanas a Lima, en tanto comparten tradiciones y en cuanto comercian. Por el contrario, Cuzco, Arequipa, Puno y Apurímac formarían parte de la región de la sierra indígena, cuya unidad devenía del imperio incaico.

Justamente, el nuevo regionalismo propuesto por Mariátegui debe considerar la dualidad geográfica y de tradiciones, que se ha comentado. Y este regionalismo debe beber de tal dicotomía. Por ello, aquel proceso consistiría en permitir la formación de regiones orgánicas. De hecho, se buscaría que cada región reivindique su unidad. Cada una sintiéndose cercana con su propia gente dentro sus límites espaciales, sin subordinaciones, sin coerción y sin opresión. Sin embargo, no se debe entender que este es un proceso que busca enfrentar a la capital con las regiones. El regionalismo, en este sentido, debe tener como meta la unión del Perú en base a distintas unidades regionales, mas no la atomización del país.

Finalmente, Mariátegui cuestiona hasta qué punto Lima goza de ser una ciudad que auténticamente merezca ser la capital del Perú. Para ello, se basa en características o condiciones que gozan las capitales, y que podemos clasificar en tres dimensiones: política, económica y geográfica. El autor comenta que el primer factor lo posee Lima, en tanto centro de poder que garantiza su privilegio; pero se muestra escéptico con los dos restantes.[1] Sobre la necesidad de la industrialización, Mariátegui dice que es necesaria tanto para la clase burguesa como la proletaria.

2. Análisis crítico

2.1. El espíritu andino no se mantenía prístino

Mariátegui menciona que no hubo penetración española en la Sierra andina, y que, hasta cierto punto, el espíritu andino se mantenía prístino, tal como en la otrora civilización incaica. No obstante, esto es falso, como explicaremos. Aunque los conquistadores, que actuaron en nombre y representación de la corona española, cometieron excesos con los aborígenes para lograr la invasión de la América precolombina, no se puede negar que, una vez conquistado el territorio, fue la misma corona española la que a través de políticas de integración, busco incluir a los aborígenes en su propio cuerpo político. No actuó como Portugal con sus factorías en África o como los anglosajones en América del norte. De hecho, debido a su herencia medieval, el imperio español concebía a su estructura política como si fuera un cuerpo humano, en la que cada parte tenía un fin y un lugar definido e importante para el funcionamiento orgánico del cuerpo. Al llegar al nuevo mundo, tal administración organicista de la sociedad se extendió, y el corpus politicum español se bifurcó en dos: “República de españoles” y “República de indios”. La creación del segundo grupo se debió al trato paternalista hacia el indio, quien bajo la mirada del español infundía condolencia y compasión, de modo que apremiaba su evangelización (Sánchez-Concha, 2013).

Tal es así que, para poder gobernar eficazmente los andes del virreinato peruano y evangelizar, el virrey Francisco de Toledo construyó reducciones, ciudades a trazo de damero sobre las que los indígenas se asentarían.[2] Estos “pueblos de indios” se fundaron con la intención de reunir a los indígenas para evangelizarlos y cobrarles impuestos (De la Puente, 2000). En suma, se buscaba hispanizarlos: fomentar el estilo de vida civilizado en el aborigen, de modo que pueda ejercer su libertad como cristiano. Pero esta separación no significaba un apartheid inspirado por el racismo, pues, según Sánchez-Concha (2013), se buscaba evitarles del contacto con los españoles para no afectar la armonía del cuerpo político. Hay que recordar que la metafísica (que entiende que hay un orden detrás de la naturaleza) era algo que inspiraba la organización del Antiguo Régimen. Asimismo, tal congregación ayudaría a controlar eficazmente la mano de obra, que sería empleada en la mita, sistema que ha llegado hasta las antípodas en relación a su iniquidad: Lohmann Villena (2004), Carlos Sempat Assadourian (1985) y, actualmente, Melissa Dell (2010).[3]

Por lo expuesto, hubo una destrucción de la antigua organización productivo-vivencial de los indígenas, el cual era completamente distinto al español. Como señala John Murra (2018), el sistema económico indígena, que nombra formalmente como el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, se había articulado de tal manera que, ya sea por imposición o apremio, cada grupo étnico se ubicaba lejos de la comunidad en un determinado piso ecológico (que podríamos nombrar como “isla”) con la finalidad de proveerse de cierto cultivo que no encontraría en otra isla. Entonces, en conjunto, el “archipiélago” se aprovisionaba de una gran variedad de productos que se intercambiaban por medio de la reciprocidad (Murra, 2018). Esta práctica prevalecería con la civilización incaica, que la hizo suya y la aplicó con mayor intensidad.

Por lo tanto, en la medida de que se destruyó el modus vivendi prehispánico de los indígenas, se tiene evidencia de que la tradición indígena no seguía pura, sino “imbuida” por la occidentalización. Como se mencionó, la incorporación al imperio español se dio por medio del traslado a ciudades para “civilizarlos” y evangelizarlos, lo cual sucedió por medio de estrategias en relación al culto y la devoción para garantizar el control y dominio. Por ejemplo, se abstrajo los conceptos escatológicos del cristianismo y se vincularon con las nociones sobrenaturales de los indígenas: Ukhu Pacha (como infierno), Kay Pacha (como tierra) y Hanaq Pachap (como el cielo). Así pues, se sumergieron en un sincretismo que se expresó en la pintura, la música y las procesiones (Sagredo y Díaz, 2019). La composición barroca en quechua, Hanap-Pachap, así como las Cachuas a Voz y Bajo son una demostración de ello.

Finalmente, quisieramos concluir esta subsección con un caso poco conocido: los iquichanos. En el periodo posterior a las luchas por la independencia, tras la derrota de las tropas realistas en Ayacucho, estas se replegaron en Huanta y en Ica. En Huanta (en las “punas de Iquicha”), justamente, se refugió un reducto de campesinos indígenas realistas junto con españoles (comerciantes y soldados), los cuales, en virtud de la fidelidad al rey Fernando VII y gracias a la compleja naturaleza andina, pudieron conspirar contra la República Peruana entre 1825 y 1828 (Méndez, 2014). En este punto, sería fácil señalar que tal fidelidad fue una imposición. Sin embargo, tal papel del indígena expuesto habitualmente como manipulado y carente de voluntad es aquel que Méndez (2014) cuestiona como reduccionismo ramplón. Entonces, bajo esta conjetura, postulamos que el indígena estaba realmente convencido de que era vasallo del rey, de manera que la incorporación en el cuerpo político se instaló realmente en su imaginario. Cabe recalcar que esto no niega el abuso que implicaba tal incorporación. Solo es una precisión histórica necesaria: que ser parte del imperio sí fue imaginado y, por tanto, hubo una occidentalización, que, por cierto, fue obligada y coaccionada desde el principio.

2.2. Descentralización y regionalismo según Mariátegui

Para poder definir la descentralización a la que se refiere Mariátegui, hay que recordar que, para el autor, el nuevo regionalismo consiste en aquel que atiende al problema del indio: el que tiene la brújula social puesta sobre la solución de aquella cuestión. Justamente, la idea de Mariátegui es distinguirlo del viejo regionalismo (aquel que reúne las ambiciones de los gamonales y que mantenían complicidad con el gobierno central). Por ese motivo, el nuevo regionalismo, enfrentado con el centralismo y el gamonalismo, debe inspirar un nuevo descentralismo, uno que esté fuera de las viejas formas que tomó la descentralización. En ese sentido, el nuevo descentralismo debe contemplar la transferencia de poder sin otro fin más que la redención del indio. Según entendemos, la idea de Mariátegui es que sean los mismos indígenas quienes solucionen sus problemas tras la transferencia de poder del centro hacia ellos. En otras palabras, tal proceso consiste en devolverles el poder sobre su propia voluntad: la potestad que se les fue despojada sobre sus vidas, sus decisiones y su futuro (sin la visión paternalista ni la opresión del costeño-criollo o gamonal).

Aquella reivindicación del indio se daría sobre la región que habiten. Los criterios que emplea Mariátegui, sin embargo, solo se quedan en una nebulosa especulativa. Primero, Mariátegui emplea los criterios comentados en el resumen para realizar las demarcaciones regionales: la naturaleza (costa, sierra y selva) y el contraste entre la tradición hispana y aborigen. Como hemos sugerido, tal dualidad de tradiciones tenía una frontera confusa y borrosa: por un lado, la tradición indígena, en cierto sentido, se había “transculturado” en el cristianismo (en tanto consenso popular) y la hispanización (en tanto cambiaron su modus vivendi y se sintieron vasallos del rey hasta inicios de la República) y, por otro, incluso la élite indígena había sido emparentada con la nobleza española en la época del virreinato.[4] Segundo, Mariátegui considera a la economía como factor que define a la región, pero no hace mención de alguna región económica del sur. Consideramos, en este punto, que aquel eje que no contempla el autor pudo haber sido la industria ganadera de lana tan característica en el sur y de la naciente industria fabril de tejidos de lana (como explicaremos más adelante): se suman ambos mercados para formar una gran región económica. Esta industria lanera del sur, con la construcción del ferrocarril (entre Puno y Arequipa en 1873, que luego se extendió a Cuzco en 1908) y junto al puerto de Mollendo, tuvo una articulación real. Entonces, según consideramos, para la demarcación de la macrorregión sureña,[5] Mariátegui debió haberse apoyado sobre criterios económicos más sofisticados.

Por ello, si bien reconocemos que Mariátegui buscaba la conformación de una región lo más óptima posible, con las menores tensiones y fricciones en su interior, tal demarcación no debería basarse bajo su propuesta, que consiste en una división dualista: entre mestizos de la Costa e indígenas de la Sierra. Aquello sería rechazar la evidencia histórica comentada. Por consiguiente, si se quiere hacer alegoría a un vínculo cultural e histórico común para la conformación de la región sur, debería pensarse en uno que abrace aquella compleja realidad descrita.

Finalmente, parecería que Mariátegui no toma en cuenta la posibilidad de la movilidad demográfica entre regiones, es decir, que los ciudadanos “voten con los pies” y se trasladen hacia las zonas que consideren más apropiadas según sus preferencias; por ejemplo, indígenas hacia la costa o criollos hacia la sierra sur. Según nuestra apreciación, parecería que el autor creía conveniente que los indígenas vivan entre ellos con sus propias costumbres separados de los costeños y criollos. Entonces, iría contrariamente a la tesis de Tiebout (1956).

2.3. La modernización

Una cuestión relevante es especular si Mariátegui pensaba en modernizar las regiones, ya que no hace una mención muy clara si se debería abordar tal proceso para que, así, la descentralización pueda sostenerse fiscalmente. De hecho, Mariátegui al final de su texto comenta que el desarrollo de una industria manufacturera era conveniente tanto para el burgués como para el proletario. Por ese motivo, consideramos que lo decía más por una convicción ideológica: que un mercado de trabajo libre, que traía la modernidad, le daba mejores condiciones de vida a un obrero de fábrica que al agricultor de un Perú que se encontraba en condiciones semifeudales. No creemos, empero, que, al señalar la necesidad de la industria fabril, haya contemplado la viabilidad fiscal de la descentralización.

Por otro lado, imagino que, como marxista, Mariátegui esperaría que, para dar paso hacia el socialismo, se desarrolle el modo de producción capitalista. El Perú, no obstante, a pesar de haber incursionado en la modernidad con una industria fabril naciente―como revela Alejandro Garland (1905) en su Reseña industrial del Perú―, era predominantemente agropecuario y minero. Entonces, ese era el motivo de su llamado de urgencia por esa rama industrial. Precisamente, cabe recordar que ese fue el mismo obstáculo que enfrentaron los bolcheviques en Rusia tras la revolución de 1917: el grueso de la población era campesina y solo había ciertos conatos de modernidad capitalista en las zonas urbanas. Como los legítimos aliados de los revolucionarios eran los proletarios, se planificó revolucionar la industria por medio de la colectivización y exportación de trigo, tal como sería una acumulación originaria de capital (Lowe, 2013).

2.4. El sector lanero y la industria de tejidos: la carencia de modernidad

a. La industria ganadera de la lana: el abuso sobre el indio y los escasos intentos de modernización hasta su ocaso exportador

La industria ganadera se había ubicado en los Andes altiplánicos, “intensivos” en pastizales naturales (Garland, 1905). Justamente, este era el sur andino conformado por Arequipa, Cuzco y Puno al que se refiere Mariátegui como región orgánica indígena, en el que resaltó la exportación de lanas de ganado camélido, ovino y vacuno. Las alpacas eran usualmente criadas por las comunidades indígenas; las ovejas, en los fundos de mestizos y criollos. En los inicios del comercio de lana, esta industria reclutaba la mano de obra por medio del sistema de “repartos”, la cual era una práctica forzosa que consistía en que se le “adelantaba” al indígena dinero, chuño o alcohol para comprometerlo y, así, trabajase en la hacienda. Estos estarían, pues, obligados a “pagar” con una cuota de lana.[6] Los excesos de esta práctica quedarían retratados en 1902 en las denuncias de abuso que recibió Alejandro Maguiña, que es cuando probablemente tuvo uno de sus puntos más álgidos (Contreras, 2021). Seguramente, Mariátegui se refiere al “reparto” como la expresión de la explotación hacia el indio que el gamonal quería maximizar.

Aquellas prácticas hacia los indios para captar oferta de trabajo revivían la premodernidad, la cual no era ajena a los demás procesos de la industria. De hecho, la industria ganadera en 1905 evidenciaba aún la falta de mejoría en su funcionamiento. Por un lado, no se había realizado suficiente esfuerzo por perfeccionar la raza de los carneros (con cruces, por ejemplo). Por otro lado, tampoco se había invertido en proveer de espacios seguros para que el rebaño se refugie frente al mal clima luego de pacer y, así, no se muera. Este último inconveniente con la industria de ovejas era análogo para la de llamas, alpacas y vicuñas, de modo que la industria ganadera parecía atrofiada. A pesar de ello, Duncan Fox, empresa inglesa que adquirió una hacienda en Junín, incorporó nuevo ganado ovejuno, guardianes especializados y perros protectores (Garland, 1905). No obstante, esto era solo un atisbo de modernidad. En general, si bien las haciendas de ovejas eran las más sofisticadas, sus propietarios eran rentistas y, al igual que las casas comerciales, no tenían pretensiones de modernizar el proceso productivo. Por otro lado, los camélidos estaban al cuidado de pastores, quienes seguramente detentaban de peores condiciones productivas (Contreras y Cueto, 2018).

Sería recién a finales de la década de 1910 cuando hubo intentos más denodados de modernización. Gracias a la bonanza por el alza de precios que vino con la Primera Guerra Mundial, la élite latifundista y las casas comerciales fueron hacia la conquista de tal objetivo. En 1917, se instaló la granja de Chuquibambilla (en Puno) tras aunar fuerzas el gobierno y la Peruvian Corporation; el proyecto consistía en mejorar el ganado. Posteriormente, Leguía acuerda con la misma empresa modernizar la producción de este sector. Así pues, se funda la Sociedad Nacional del Sur conformada por los hacendados de Arequipa y Puno. Sin embargo, este ambicioso proyecto de introducir al sector en el capitalismo fue infructuoso debido a la caída de los precios de la lana en 1921, inconvenientes con las finanzas públicas y el rechazo de los campesinos, quienes se mostraron renuentes a la idea de renunciar a su ganado (Contreras, 2021).

Esto nos revela que, cuando Mariátegui escribe, en esta industria persistían procedimientos rudimentarios. Sobre las condiciones de trabajo, había una situación de abuso que era el sistema de repartos (seguramente a eso se refería Mariátegui), y esta era probablemente la predominante. No obstante, habría que evitar la generalización debido a que hubo ciertas zonas de la sierra indígena en las que el sistema de “repartos” se debilitó hacia inicios de 1900, dando paso a un mercado de trabajo libre. Los indígenas se introducirían, aunque parcialmente, dentro del mercado y la economía monetaria, dado que requerían del acceso a artículos de consumo y producción, como aguardiente y herramientas para la agricultura, y del acceso a servicios que la modernidad traía, como la educación (Contreras, 2021).

El boom de las lanas fue, sin embargo, efímero, pues llegaría a su ocaso hacia 1920 tras pasar por ciertos reveses y desventuras. Esto, claramente, impactaría en cómo se desenvolvería la descentralización. En 1880, a pesar de que los precios de la lana decayeron, la industria pudo aguantar por la devaluación del tipo de cambio. En 1908, llega el ferrocarril al Cuzco, lo cual pudo haber revitalizado a este sector. Luego, el precio aumentó con la Primera Guerra Mundial, hasta llegar a su punto más álgido hacia finales de la década de 1910, fecha en la que los precios decayeron. Posteriormente, surgieron fibras sintéticas en sustitución de lana, de modo que la demanda internacional de esta se fue a la baja (Contreras y Cueto, 2018; Contreras, 2021).

Si contextualizamos esto con lo descrito sobre la “descentralización centralista”, la industria lanera―con su vigor exportador menoscabado hacia finales de la década de 1920―habría generado que las regiones del sur dependieran de las transferencias del gobierno central de haberse dado una descentralización bajo el “viejo regionalismo”, de modo que estas no lograrían total autonomía (al menos, no económica). Mariátegui sería muy acertado al describir esta estructura de dependencia y mutua conveniencia entre los gobiernos regionales y el central.

b. La industria de tejidos de lana y algodón en Cuzco y Arequipa

Las luces de la modernidad, así como llegó al Perú parcialmente con la producción lanera, arribarían, también, con la industria manufacturera de tejidos de lana y algodón, la cual no solamente se asentaría en Lima, sino también en Arequipa y Cuzco.[7]

La historia de la fabricación de tejidos de lana es antiquísima: se hacía desde épocas precolombinas, como revela el relato sobre Mama Ocllo. Posteriormente, en el Virreinato, la producción se hizo por medio de obrajes, los cuales continuaban con un procedimiento artesanal. Esto cambiaría durante la República, pues sería recién en el siglo XIX cuando esta industria recibiría el impulso de la modernidad. En 1861, se instaló la primera fábrica para producir telas de lana en Pallasca, Ancash. Esta, empero, limitó su comercio en las zonas aledañas. Ese mismo año surgió la fábrica de Lucre (en Quispicanchi, Cuzco), la cual tuvo un mejor desenvolvimiento, puesto que su mercado se extendía hasta Apurímac, Cuzco, Puno, Arequipa e, incluso, Bolivia. Hacia finales del siglo XIX emergería otra fábrica en Cuzco (en Marangani), con una vigorosidad similar a la anterior. Cabe señalar que, a pesar de lo anteriormente descrito, aún persistían comunidades indígenas con procedimientos sumamente rudimentarios. Por otro lado, la industria de tejidos de algodón, que estuvo más desarrollada en Lima, se extendería en Arequipa por los hermanos Forga e hijos (Garland, 1905).

Por ello, considero que no había un estado de “feudalidad absoluta” en la región que delimita Mariátegui. Si bien es cierto que la modernidad se asomaba, la industria fabril era aún prematura y famélica para el momento en que Mariátegui escribe. En cierta medida, Mariátegui confirma que la manufactura había incursionado en procedimientos modernos al comentar la existencia de ciertas fábricas de tejidos de lana espacialmente dispersos. Sin embargo, aquello solo era un hecho aislado, ya que el atraso era lo común. Así pues, la mano de obra proletaria que absorbían las fábricas resultaba insuficiente. De hecho, entre las dos fábricas de Cuzco, hacia 1905, tenían un total de 180 empleados (Garland, 1905). Aunque no contamos con cifras exactas sobre la población del Cuzco para 1905, considerando los datos demográficos de Seminario (2015) sobre el Perú, estos proletarios cuzqueños representarían el 0.005% de la población total del Perú en ese año.[8]

2.5. Los gamonales y su poder

a. ¿Quién es el gamonal?

Para responder quién es el gamonal, habría que remontarnos al proceso de conquista española. Cuando esta inició, los españoles recibieron la colaboración de nativos enemistados con los incas. Aquel impulso antiinca que inspiró tal convergencia de intereses generaría un lazo que perduraría y se mantendría tras la implantación del poder hispánico. Esa alianza formada principalmente con las élites regionales andinas (llamadas kurakakuna) se plasmaría formalmente en el reconocimiento del prestigio que gozaban en el mundo prehispánico. Sus honores quedaron, en ese sentido, legitimados y reafirmados en el imperio español tras el otorgamiento de títulos nobiliarios. En adelante, los kurakakuna cumplirían un rol relevante para el ejercicio de gobierno del virreinato; en tanto intermediarios, cobraron el tributo indígena y trasladaron a los indígenas hacia la mita. Hacia el siglo XVIII, los kurakakuna pasarían a llamarse caciques (Méndez, 2014).

Por consiguiente, el cacique era un hombre fuerte de cada región o provincia; podía ser un hacendado, líder militar o funcionario del Estado (como juez, por ejemplo). Posteriormente, en el siglo XIX, el término cambiaría a gamonal. Su vigencia se mantenía por la fuerte influencia que tenían dentro de sus dominios, puesto que, para conseguir votos, manipulaban a la mayoría de indígenas, quienes eran analfabetos. Además, en virtud del conocimiento de las lenguas indígenas y de sus atribuciones, administraban la mano de obra, de modo que negociaban con los empresarios que requerían de aquel factor productivo (Contreras y Cueto, 2018). He aquí, entonces, el origen de aquellos jefes regionales cómplices del centro de poder (Lima). Mariátegui tiene mucha razón al señalar que estos eran los que estaban principalmente opuestos a la redención del indio.

b. La descentralización del viejo regionalismo y el grado de cohesión entre gamonales

Encontramos una contradicción si cuestionamos cuánto más daño podría generar el viejo regionalismo. Según Mariátegui, los gamonales obtendrían más independencia; esto simbolizaría un rechazo al problema del indio. Entonces, se entendería que, a mayor descentralización, mayor autonomía del gamonal para dar rienda suelta a sus ambiciones personales. Sin embargo, Mariátegui sostenía que todo proceso de descentralización previo había fracasado porque, primero, se hacía la transferencia de poder y, luego, esta era sustraída o, por último, se abandonaba el proyecto. En ese sentido, es cuestionable cuánto más afectaría al indio la aplicación del viejo descentralismo, ya que habría una suerte de anomalía congénita histórica peruana que haría infructuosa su aplicación. Esto condenaría al gamonal a no satisfacer su apetito de poder y, según nuestra conjetura, postergaría, estancaría o retrocedería el avance hacia la reivindicación del indio, pero no aniquilaba cualquier posibilidad de redención de este. En otras palabras, no se llegaría a un punto de no retorno para su eventual y tan apremiante liberación.

Finalmente, es cuestionable el grado de cohesión dentro de aquella fuerza coercitiva que significaban los gamonales; esta es una cuestión que dejaré sin resolver. Podría pensarse que no detentaban de una dirección o conciencia única, y ello quedaba evidenciado en los infructuosos intentos de descentralización. Similar crítica hacia la cohesión de las élites hizo Rory Miller (2010)[9], quien cuestiona la solidez de la oligarquía costeña durante el periodo de la República aristocrática.

2.6. ¿Qué rescatamos para el presente?

No quisiéramos terminar este análisis crítico sin una sección que contemple qué lecciones podemos rescatar para el presente. Primero, Mariátegui señala cuál es la meta de la descentralización: el problema central es redimir al indio. Se refiere a darles visibilidad por medio de la descentralización. Darles voz y voto. Esto significa que la descentralización es para democratizar. En el contexto presente, esto se homologa con sostener que la verdadera descentralización es aquella que tiene como meta el desarrollo de las personas en su propia localidad, resolviendo sus propios problemas. Esto es el principio de subsidiariedad. Segundo, el miedo a los gamonales revela la ausencia de una élite regional representativa. En particular, si incorporamos el proceso necesario de modernización regional, aquella élite debería ser, en realidad, una burguesía regional representativa. Esta carencia persiste hasta la actualidad, lo cual sería necesario cambiar si se piensa en una eventual descentralización en el Perú. Tercero, hay que contemplar la necesidad de una visión integral y multidisciplinaria para la demarcación regional, que, en suma, reconozca la compleja realidad cultural, social, económica y política del Perú. Desde nuestra disciplina, la economía, deberíamos considerar las economías locales interiormente articuladas, concentradas por economías de escala y aglomeradas por mutuo beneficio.

Por Alfonso Pazos, Jefe del Departamento de Estudios en Economía del CEC, Bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a magíster por la Universidad de Altos Estudios Económicos de Moscú – HSE.

Notas

[1] En su texto, explica que las grandes ciudades tienen como característica común ser un paraje por el cual confluyen redes viales desde otros puntos del país: existe una necesidad de comunicación con la capital. Si bien existen razones políticas para la construcción de esta conexión hacia la capital, el factor económico y geográfico también se imponen como relevantes. La capital sería como el corazón del flujo comercial del país, que surge por acción de la naturaleza o por un accidente histórico. Presenta el caso de la capital de Argentina, Buenos Aires, que es una ciudad por la cual pasaba un gran volumen de mercancía agropecuaria. En el caso de Lima, por el contrario, no hay una suerte de necesidad “natural” de las regiones por comunicarse comercialmente con esta, según explica Mariátegui. No es la espontaneidad de los mercados la que dirige las mercancías hacia Lima. De hecho, esta construye a su favor las vías de penetración para poder favorecerse económicamente como centro. Por ejemplo, el ferrocarril central lo construyó, como comenta el autor, para ser el eje de los artículos que se producían en Huánuco, Huancavelica, Chanchamayo y Ayacucho. Sin embargo, en realidad, esta conexión no sería más que una obra artificial, ya que el precio del flete era muy alto; mayor eficiencia tendría la ruta por Huacho. Además, para contrarrestar aún su posición de Lima como capital, Mariátegui señala que la sierra y la selva requerían de vías longitudinales que, según entiendo, necesitarían de salida al mar por un flete módico, de modo que no se daría por Lima.

[2] Ver Merluzzi (2014), fuente presente en la bibliografía.

[3] Las referencias están en la bibliografía. Cada una, hace una apreciación distinta sobre la mita.

[4] A la élite indígena se les otorgó títulos nobiliarios, de modo que se les emparentó con la nobleza hispana. Un ejemplo paradigmático es el cronista Inca Garcilaso de la Vega.

[5] Su concepción debería tener a Arequipa como ciudad central.

[6] La industria lanera funcionaba de tal manera que el agente reclutaba a la mano de obra con el reparto y la trasladaba a las haciendas. En estas, se producía la lana y se trasladaba hacia las casas comercializadoras (tales como Gibson, Ricketts, Braillard y Stafford), las cuales exportaban la lana por medio del puerto de Mollendo.

[7] A estas dos últimas regiones, pertenecientes al sur peruano, Mariátegui las califica como orgánicamente cohesionadas.

[8] Seminario estima en 3´706,999 la población total del Perú para 1905, de la cual la población urbana era de 544,309.

[9] Referencia en la bibliografía.

Bibliografía

Assadourian, C. (1985). La crisis demográfica del siglo XVI y la transición del Tawantinsuyo al sistema mercantil colonial. Población y mano de obra en América Latina (Sánchez-Albornoz, N. ed., pp. 69-93). Alianza Editorial.

Contreras, C. y M. Cueto (2018). Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas de la independencia hasta el presente. IEP.

Contreras, C. (2021). Historia económica del Perú. Desde la conquista española hasta el presente. IEP.

De la Puente, J. (2000). Economía y sociedad. Historia común de Iberoamérica (De Blas, P., et al ed., pp. 241-266). EDAF.

Dell, M. (2010). The persistent effects of Peru’s mining mita. Econometrica, 78(6), pp. 1863-1903.

Garland, A. (1905). Reseña industrial del Perú. Imprenta La Industria.

Lohmann, G. (2004). El gobierno y la administración. Enciclopedia de la historia general del Perú (Romero, B. ed., Vol. 5, pp. 17-113). Informática Brasa Ediciones.

Lowe, N. (2013). Guía ilustrada de la historia moderna. Fondo de Cultura Económica.

Mariátegui, J. (1928). Regionalismo y centralismo. Siete ensayos sobre la realidad peruana (pp. 161-190). Fundación Biblioteca Ayacucho.

Méndez, C. (2014). La república plebeya. Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850. IEP.

Merluzzi, M. (2014). Gobernando los Andes. Francisco de Toledo virrey del Perú (1569-1581). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Miller, R. (2010). La oligarquía costeña y la República Aristocrática en el Perú, 1895-1919. Empresas británicas, economía y política en el Perú, 1850-1934. IEP.

Murra, J. (2018). El mundo andino: población, medio ambiente y economía. Historia del Perú: Formación hasta el siglo XVIII (Sánchez-Concha, R. ed., pp. 85-125). Estudios Generales Letras, PUCP.

Sagredo, P. y A. Díaz (2019). Entre el cielo y el infierno: cofradías de indios en el Cusco y el programa iconográfico de las postrimerías (siglos XVI y XVII). Estudios Atacameños, (61), pp. 49-72.

Sánchez-Concha, R. (2013). De la miserable condición de los indios a las reducciones. Del régimen hispánico. Estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano (pp. 165-178). Universidad Católica San Pablo,

Sánchez-Concha, R. (2013). La tradición política y el concepto de “Cuerpo de República” en el virreinato peruano. Del régimen hispánico. Estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano (pp. 147-164). Universidad Católica San Pablo.

Seminario, B. (2015). El desarrollo de la economía peruana en la era moderna: precios, población, demanda y producción desde 1700. Universidad Pacífico.

Tiebout, C. (1956). A pure theory of local expenditure. The Journal of Political Economy, 64(5), pp. 416-424.